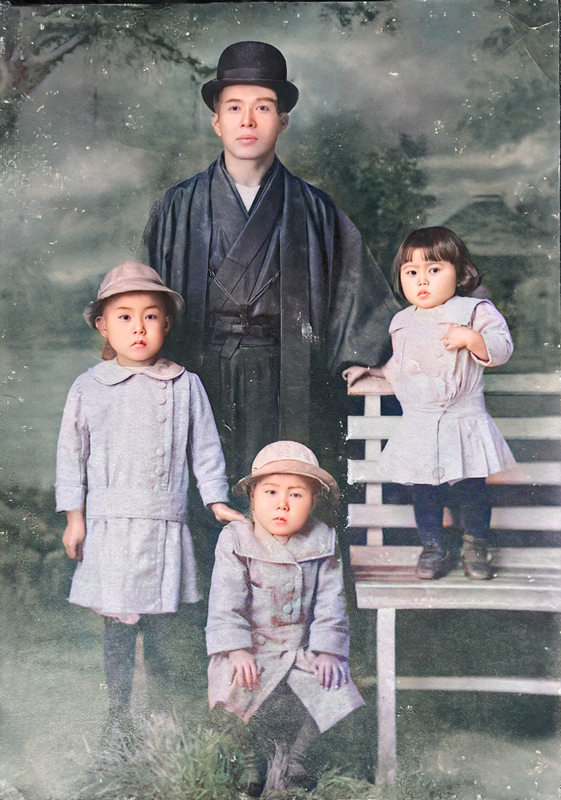

根據昭和14年(1939)出版的《嘉義市勢一覽》,嘉義市在1939年的內地人(日本人)人口數為10369人,約佔當時嘉義市總人口86188人的16%,也就是大約每6個嘉義市民就有一位是日本人,當中有許多的「灣生」(わんせい,日治時期在臺灣出生的日本人),ChiayiWiki特地開闢此一「灣生故事」專欄,就是希望將嘉義的灣生故事記錄下來,讓臺灣與日本之間的千絲萬縷,不輕易被遺忘,也提供給有興趣的研究者參考引用。

本文原作者Takashi Sato先生的母親即為嘉義出生的灣生,承蒙Takashi Sato先生同意授權文章給ChiayiWiki刊載,特此再次表示感謝之意。(原文為2024年1月27日作者以日文發表於個人臉書,繁體中文以ChatGPT翻譯)

作者:Takashi Sato

我去拜訪了今年已經90歲的舅公(母親的大哥),向他請教了關於台灣時期的往事、戰後從台灣撤退(譯註:「引揚」)以及後來的經歷。

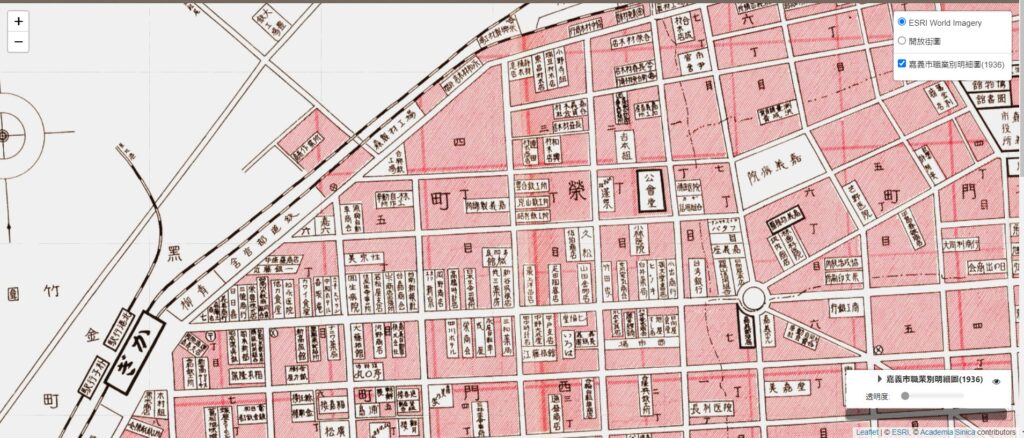

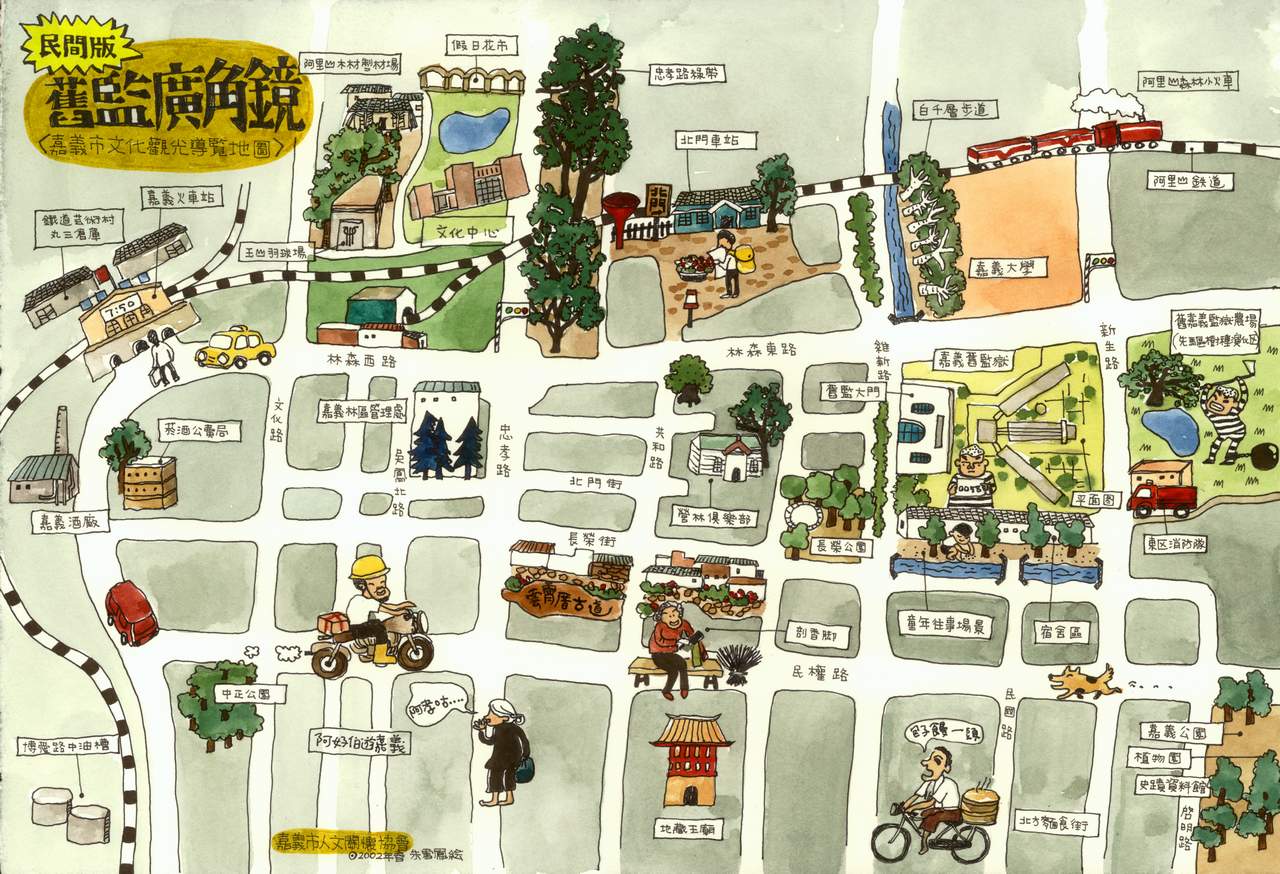

曾祖父最上行藏獨自一人渡海來到台灣,在嘉義市北門町七丁目,也就是現在嘉義市噴水圓環附近,開設了「最上洋品店」。據說那是一棟具有台灣特色、一樓部分是開放空間的木造建築。

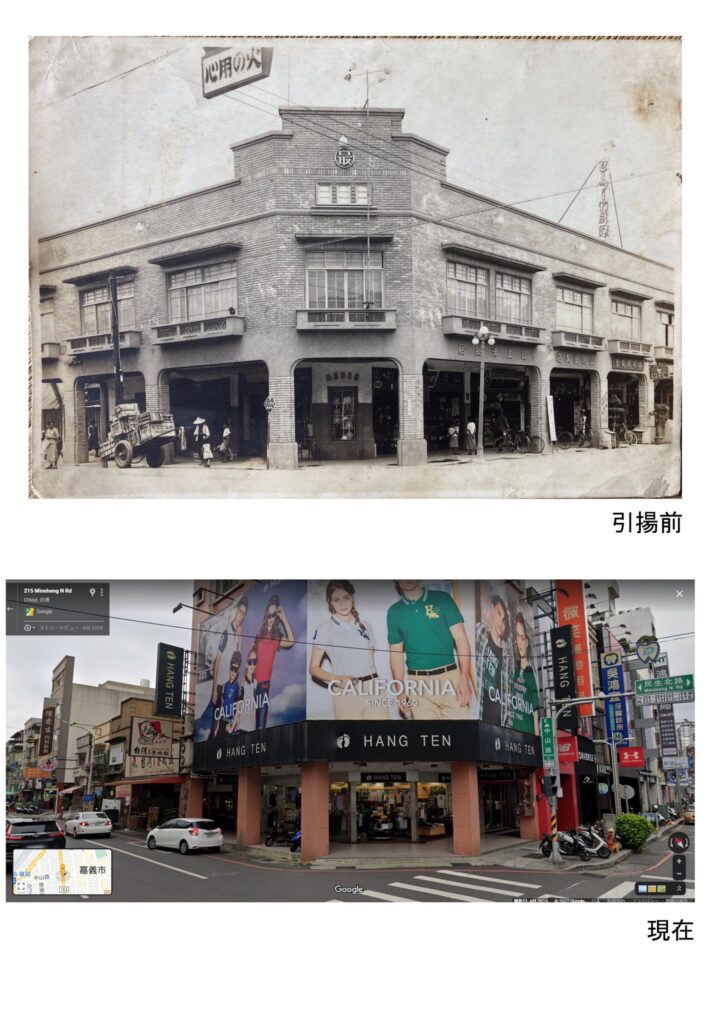

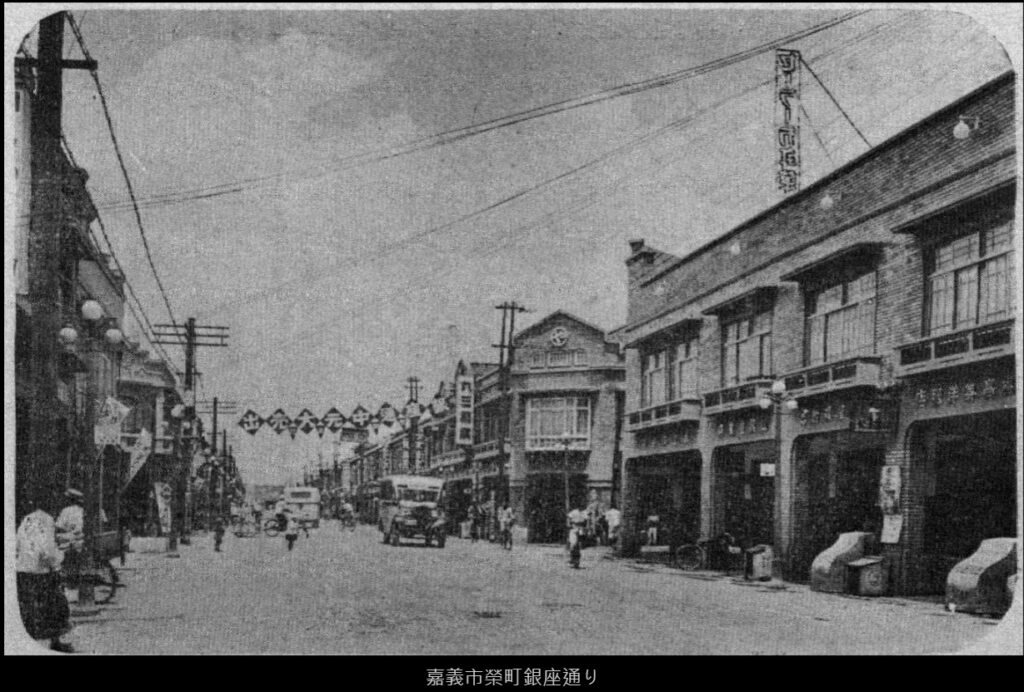

之後在昭和11年(1936年)搬遷至榮町三丁目(現在的中山路)的大街上,建造了鋼筋混凝土建築,並在那裡營業直到撤退為止,經營的是洋服店與食堂。

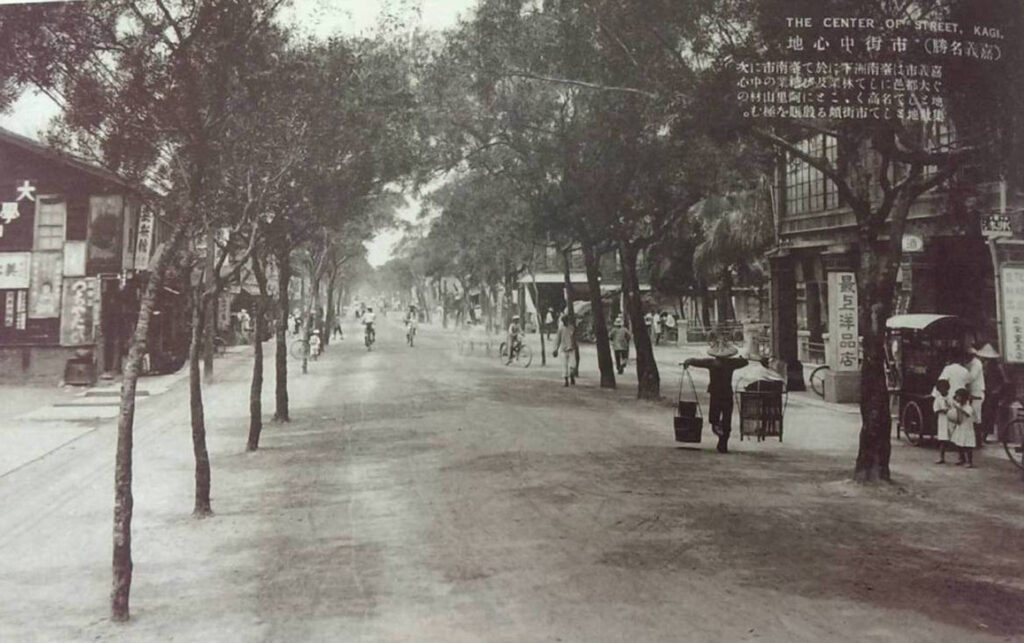

所以當時在繪葉書或照片中常常可以看到沿街的「最上洋品店」。我讓舅公看了那些照片,他非常高興。

我還讓他看了戰前嘉義的繪葉書和當時的觀光景點照片。他似乎勾起了許多回憶,像是他說小學一年級的時候在嘉義公園餵猴子被咬傷,至今手上還留有那個疤痕;經常去對面建築裡朋友家玩耍;曾在噴水池附近的醫院看到泡在福馬林裡的胎兒標本;水果像香蕉、鳳梨、芒果等都是自然生長,他們會自己摘來吃;還有曾被台灣本島人正男先生載去本島人專用的市場,看到那裡販賣剝皮的蛇和青蛙等——他說了很多以小孩視角所記得的事情。

他還沒看過《KANO》這部電影,所以我送了他DVD。因為電影中重現了很多榮町附近的風景,也許會讓他感到懷念……希望他會去看。

據說我有兩位大舅公曾經就讀於嘉義農林學校,也有可能是嘉義中學,似乎還曾參加過甲子園棒球比賽。

戰爭開始後,附近的「多加良旅館」被徵用為特攻隊員的宿舍。由於那些士兵沒地方可花錢,他們常常光顧附近最上的食堂,目的則是為了那位在店裡工作的漂亮舅婆(祖父的妹妹)。

從昭和19年(1944年)10月左右,對台灣的空襲開始變得頻繁。嘉義市則是在昭和20年(1945年)5月遭遇最激烈的空襲,最上洋品店內部被燒毀,雖然鋼筋結構還在,但最終還是被拆除重建。昭和21年3月(1946年),撤退時建築被接收,建物似乎又保留了一段時間。

空襲變得激烈後,他們一家逃往嘉義市南邊的吳鳳廟附近一處名為「星藥草園」的地方避難,在用竹子搭建的臨時房屋裡住了大約半年。他比劃著大約30公分寬的圈說竹子是那麼粗的。目睹城市被轟炸時,他看到因為有酒精工廠,那裡發生爆炸,火柱衝上約100公尺高。

我舅舅(母親的弟弟)在昭和20年1月出生,出生登記剛辦完後,我外祖父就以軍屬身分搭乘輸送船前往菲律賓,但途中船隻遭到魚雷攻擊沉沒。他是個體格強健的人,竟然游到了馬尼拉,後來被載上零式戰鬥機獨自返回台灣。但他途中似乎感染了阿米巴痢疾,於2月病逝,家人圍在他身旁陪著他走完最後一程。

戰爭結束時,當時在台的日本平民大約有30萬人。雖然將近8成的人因為已在台灣建立生活基礎、生活環境也較好,都希望能繼續留下,但進駐的國民黨政府不允許日本人留台,加上台灣的物資不斷被送往中國本土,導致惡性通膨,結果幾乎全數日本人都被迫返回日本。

舅公(母親的次兄)當時是國民學校二年級學生,他說以前早上的校歌是唱《君之代》,但國民黨進駐後變成唱中華民國國歌。

戰後到撤退期間,有個看起來像流氓、體格高大、可能是台灣人的男子經常來找最上洋品店的曾祖父(最上行藏),威脅他交出店舖。舅公當時年紀小,不知道那人是什麼身份。後來想來,應該是受國民黨指派負責接收的外省人吧。

我曾聽祖母(母親的母親)說過撤退時的情況。昭和21年3月,他們從店裡走出來時,有很多看起來像是台灣人的人群聚集在建築前,想搶奪金銀財寶。她說這句話時,神情非常不甘。但後來讀到其他撤退者的經歷,發現很多台灣人是依依不捨地與日本人告別,令我懷疑台灣這樣一個現代化、有法治的社會會發生搶奪行為。但現在我大概理解了,曾祖父原本想把洋品店交給一位台灣人主廚繼續經營,卻在他意願之外被如同黑道的外省人奪走了——這應該才是真相。

當時被允許帶回日本的行李,每人限額是1000日圓及一個裝有內衣的背包。他們在船上漂流了一週,既沒有食物也沒有水,口渴難耐,一直夢見打開水龍頭喝水的情景。許多人在途中體力不支而去世,不只是屍體,連還沒斷氣的人也被說中文的船員高興地從甲板上丟進海裡。

他們抵達日本的田邊港後,還得排隊等待靠岸。上岸後立刻前往祖母的老家——宮城縣,並受到祖母兄長、大舅公(當時是地主)的照顧。戰後沒什麼人力,大舅公也生病了,所以舅公(母親的長兄)從12歲起就在那裡被迫勞動,條件相當嚴苛。因為實在太過辛苦,最後決定男孩就繼續留下努力,女孩太可憐,於是送去廣島的曾祖父家寄養,兄妹就此分離。母親成年後與舅舅(母親的弟弟)重逢時,曾哭著相擁。

舅公(母親的長兄)在宮城的地主家裡,從12歲到20歲,一個人完成5町步(約5公頃)的水稻田與其他田地的耕作,從插秧到收成全包,還要一邊上學。他說那時雖然辛苦,但也因此鍛鍊出強健的身體與精神。他就是那位今年90歲的舅公,現在還喜歡騎摩托車,70歲開始玩越野賽車,至今仍是現役,還被賽車圈的朋友們稱為「傳奇」。

雖然我一直知道母親是「灣生」,但過去總是因為工作太忙、或是忙於維吾爾等民族運動而無暇前往台灣,就這樣到了這個年紀。我現在真心想盡早造訪台灣,特別是嘉義那些有緣分的土地,親眼看看並回報給他們知道。

今年90になる伯父(母の長兄)に、台湾時代の話と引揚げ、その後のことを聞いてきました。

曽祖父の最上行蔵が単身で台湾に渡り、嘉義市北門町7丁目、いまの嘉義市の噴水がある辺りに「最上洋品店」を構えました。台湾独特の一階部分が空間になっている木造の建物だったそうです。

それから昭和11年に栄町3丁目(いまの中山路)の大通り沿いに鉄筋の建物を建て移動、引揚げまでそこで洋品店、食堂をしていたそうです。

だから当時の絵葉書や写真に写る大通り沿いには、最上洋品店をいくつか見つけることができます。その写真を伯父に見てもらってとても喜んでもらえました。

嘉義の戦前の絵葉書など主要な観光地などの写真も見てもらい、そうするといろいろと思い出すようで、小1の頃に嘉義公園で猿に餌をあげたら手を噛まれてそのときの傷跡がこれだとか、向かいの建物にいる友達のところによく遊びにいっていたとか、噴水近くの病院に遊びに行ったときにホルマリン漬けの胎児を見たとか、果物はバナナ、パイナップル、マンゴーとか自然に成ってるものを自分で取って食べてた、本島人の正男さんの自転車に乗せてもらって本島人用の市場に行き皮を剥がれた蛇とか蛙が売られているのを見た、など子供目線での思い出を語ってくれました。

KANOの映画をまだ見ていないとのことだったのでDVDをあげました。KANOの映画には栄町辺りの風景がたくさん再現されているので、なつかしく思ってくれるかな… 見てくれるかな…

大叔父二人が多分嘉義農林学校、もしかしたら嘉義中で甲子園に行ったはずだとのこと。

戦争が始まってから、近所の「多加良旅館」が特攻隊員の宿泊所になっていて、彼らはお金を使うところがないもんだから、近くにあった最上の食堂で働いていた綺麗な大叔母(祖父の妹)目当てによく来てご飯を食べていたそうです。

台湾への空襲が本格化したのは昭和19年10月辺りから、嘉義ではとくに20年5月あたりの空襲が酷かったようで、最上洋品店の中は焼けてしまったけど、鉄筋は残っていたからそのまままた建て直した、それから引揚げの昭和21年3月に接収されてしばらくはその建物も残っていたようです。

空襲が激しくなってからは嘉義市の南にある呉鳳廟近くの星薬草園という場所に避難し、竹で作ったバラックに半年くらい住んでいた、竹って言ってもこんな太いんだよと30cmくらいの輪を手で作って説明してくれました。空襲を受けている市街を見てると、アルコール工場もあるからそこが爆発して100mくらいの火柱があがっていたとも。

また僕の叔父(母の弟)が昭和20年1月に生まれ、その出生届を市役所に出したあと僕の祖父は軍属として輸送船でフィリピンに移動、途中魚雷を受けその船は沈没したそうです。頑強だった祖父はマニラまで泳ぎ着き、そこでゼロ戦に乗せてもらって台湾へ一人だけ帰ってきた、しかし途中でアメーバー性腸炎に感染したようで、2月に家族に看取られながら亡くなったそうです。

そして終戦、当時日本本土からの民間人は30万人くらいいたのですが、8割近くが生活基盤があり環境も良いのでそのまま残りたいと希望するも、進駐してきた国民党が日本人の残留は認めないということと、また台湾の物資を中国本土にどんどん送って酷いインフレになったこともあって、ほぼ全員が日本に引揚げることになりました。

国民学校2年生だった伯父(母の次兄)は、それまで学校での朝の国歌斉唱は君が代だったのに、国民党が進駐してからは中華民国国歌になったと話しています。

戦後から引揚げまで、体がでかいヤクザみたいな台湾人らしき人がよく最上洋品店の曽祖父(最上行蔵)のところにきて、店を明け渡すように脅していたとのことですが、子供だった伯父(母の長兄)はこれがどういう立場の人間なのかよくわからなかった、おそらく国民党によって接収をまかされていた外省人だったのでしょう。

僕は祖母(母の母)から引揚げのときの話を聞いてたのですが、昭和21年の3月に家族が店から出るときに、建物の前で金品を漁るための台湾人らしき人達が大勢待ち構えていたんだ、とうらめしそうに言っていのを覚えています。しかしその後、他の引揚げ者の話を読んでると、台湾人が日本人との別れを惜しんでいたというエピソードばかりですし、近代化され法治国家で育った台湾人がそんな略奪するのかと違和感を感じてたのですが、なんとなくわかってきたように思います。曾祖父は引揚げのときに最上洋品店を台湾人のシェフに任せると言ってたそうなので、その意に反してヤクザのような外省人に略奪された、というのが真相なんでしょう。

引揚げ者が許可されているのは一人あたり千円と下着などを入れたリュック一つだけ、1週間ほど船で移動したが食べ物も水もなく、とにかく喉が乾いた、蛇口をひねって水を飲む夢を何度も見た、途中で弱ってたくさんの人が亡くなった、その遺体だけでなく衰弱した人を、中国語を話す船員がこれ見よがしに嬉々として甲板から放り投げていたそうです。

日本の田辺港に着いたものの順番待ちでしばらく沖に停泊、着岸してからすぐに祖母の実家の宮城県へ行き、地主だった大伯父(祖母の兄)の世話になりました。戦後すぐで働き手もおらず、大伯父は病気だったからということで、伯父(母の長兄)はひどくこき使われたようです。あんまりにも酷い環境だということで、3人の男の子はその大伯父のところで頑張ってもらうにしても、女の子2人は不憫だからと広島の曽祖父方に引き取られ、兄妹は別れ別れになりました。成人してから僕の母は叔父(母の弟)と会ったとき、泣きながら抱き合ったと言っていました。

宮城の地主のところで伯父(母の長兄)は12歳から20歳まで、5町歩の田んぼとその他広い畑を一人で田植えから収穫までしていた、学校に行きながらだったから本当に大変だった、でもおかげで体も精神も鍛えられた、と言っていました。その今年90歳になる伯父はバイクが好きで、70頃からモトクロスを始め、いまも現役で楽しんでいます。モトクロス仲間からはレジェンドと呼ばれていました。

母が湾生だからということはずっと頭の片隅にあったけど、会社の仕事が忙しいとか、ウイグルなどの民族運動で忙しいとかを理由に、なかなか台湾に行くこともできないまま、この年まできてしまいました。なるべく早いうちに台湾に行き、特に嘉義の縁の地を見てきて報告してあげたいと思います。