秉持「脫韁惟賴寫生勤」,林玉山(1907-2004)的創作生涯累積出相當可觀的寫生作品,寫生不僅是他創作生涯的重要方法,更與創作脈絡互為表裡。今年(2024)嘉義市立美術館的「拾景剪影─林玉山的寫生與旅行」展覽,觀者可從林玉山不同階段的寫生作品,看到他透過寫生所表現出獨到且卓越的觀察力。

國立臺灣美術館於2024年一月公開的線上展覽—「林玉山臺灣寫生地圖與足跡—線上互動展」[1],透過網站設計將館藏林玉山寫生作品以地圖方式呈現,除作品解說之外也有今昔場景對照。藉由此展覽的寫生地圖,我們看到林玉山在臺灣各地留下許多的寫生作品,而其中當然少不了他出身的嘉義。

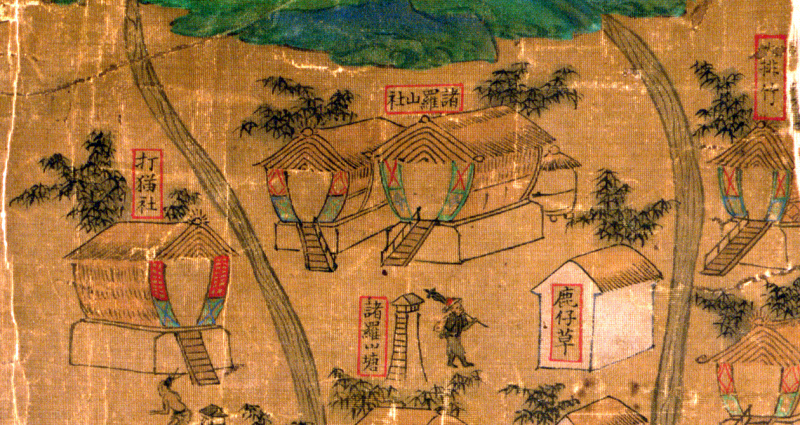

回顧林玉山的創作生涯,在嘉義的寫生主要完成在青年時期的1920至30年代,其足跡基本上以居住地嘉義街為中心,前往市郊東側丘陵的山仔頂、紅毛埤,或鄰近嘉義的著名景點關仔嶺,較偏遠的阿里山、大埔等地也都曾造訪,甚至近年才被發現他十七歲時即在梅山瑞里民宅留下畫作[2]。

面對真實景物的「觀看」是寫生的靈魂,寫生對於研究林玉山創作重要性無庸置疑,也不禁讓人好奇,林玉山如何表現他以嘉義人與畫家的雙重角色所凝視的嘉義風景?而1920年代至今已百年歲月,面對寫生場域的時空變遷,當代觀者又該如何重新理解寫生足跡的意義?

嘉義街外大畫家

一張明信片收件人寫著「台灣嘉義總爺街大畫家 林英貴(林玉山的本名)先生」,這「大畫家」的頭銜是1931年7月,已在中國任教的陳澄波在中國江蘇太湖寫生時,特地寄給林玉山的一張明信片,從這帶有趣味的敬稱,看得出彼此的親近關係。與陳澄波相差十二歲的林玉山,年少時即與陳澄波有亦師亦友的關係[3]。此外,熱愛寫生的陳澄波,在嘉義期間就經常找林玉山一起外出寫生,這些互動經驗也深刻影響日後林玉山對寫生的重視。

1926年陳澄波以故鄉命名的《嘉義街外》入選日本第七回帝展,成為第一個以西畫入選的臺灣畫家而一舉成名。但較少人知道,這幅畫的創作過程之始,正是19歲的林玉山與陳澄波相約共同前往《嘉義街外》場景進行現地寫生,並各自留下寫生作品。陳澄波返回日本之後,就以當時寫生素材繪製成《嘉義街外》作品參展並獲入選[4]。再檢視林玉山所留下的當時寫生作品(現稱《嘉義市街》,為林玉山極少數的街景題材),可發現其構圖、景物佈局,與陳澄波獲帝展入選的《嘉義街外》相當類似,極可能是兩人現場寫生時的討論,或來自陳澄波的指導。

.jpg)

林玉山與陳澄波《嘉義街外》寫生地點約位於今日嘉義市國華街上,畫中場景可見道路(即國華街)尚未闢建完成,溝渠上方搭設臨時便橋,左、右側均有宿舍區的圍牆,稍遠處可見明顯之屋脊燕尾,即陳澄波住家附近的「溫陵媽廟」[5]。

跟隨前輩畫家的寫生足跡,我們先到國華街與垂楊路口所設置《嘉義街外》畫架瞭解作品細節與背景介紹,再沿國華街步行,並帶著畫作與舊地圖現場比對。兩旁舊宿舍建築均已拆除,但部分圍牆還留著(應非舊貌)。透過現場實際觀察比對,特別是目測並未變動位置的溫陵媽廟距離,推測當時兩位畫家的寫生地點應更靠近民族路。

1926年畫中的國華街是當時新闢建的道路,兩側已立起電線桿,往北經過溫陵媽廟,就抵達陳澄波位於新店尾的住家。現在的國華街已是人口稠密的舊城商業區,沿街開設許多飲食小店,街區的生活氛圍透過步行感受更為強烈。似乎可以想像陳澄波與林玉山兩人各自拿著畫具,在這條街道上或徐行或停步駐留,觀看、討論與疾筆速寫的熱烈畫面。《嘉義街外》直面時代變遷,城市舊貌消逝的過往與此刻,畫面裡的生活感依然在流動中訴說。

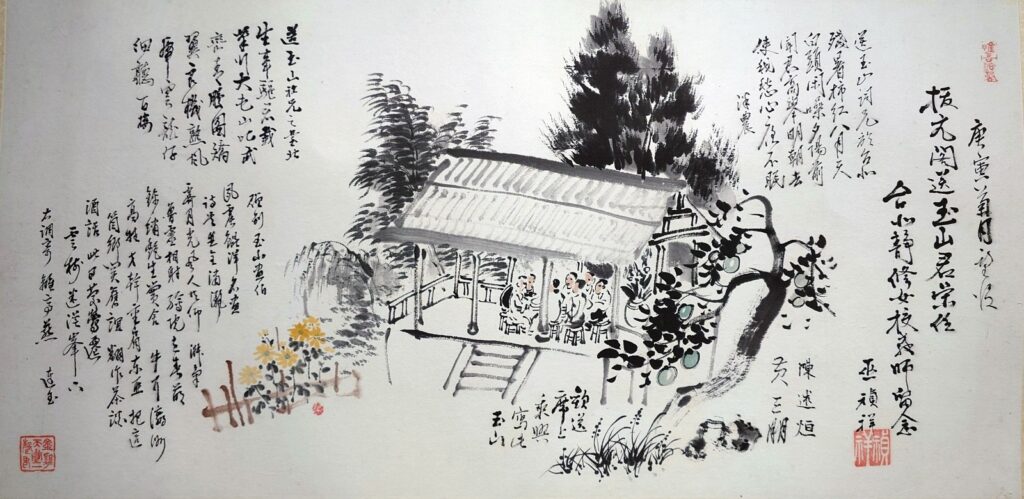

夕照紅毛埤

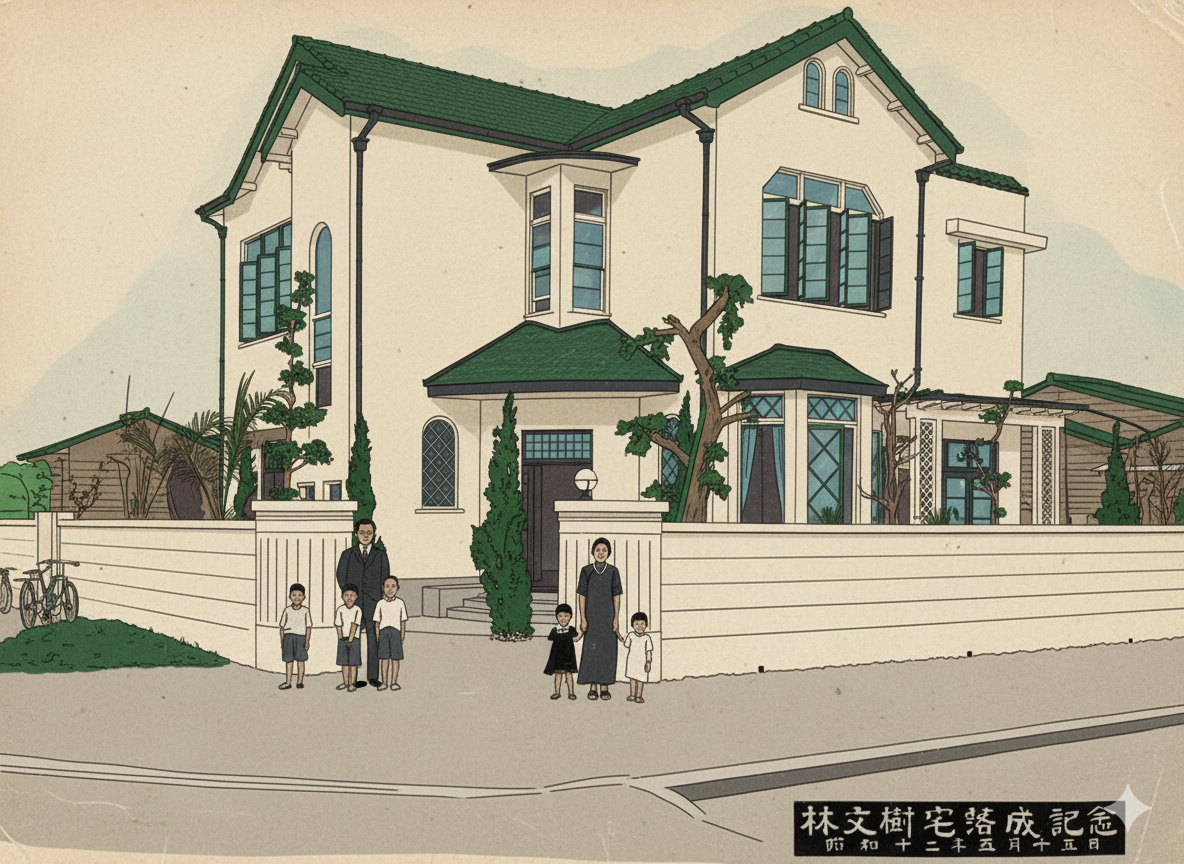

2022年筆者在嘉義市立美術館參觀「人.間-陳澄波與畫都」展覽,在一幅林玉山離開嘉義北上教書前,嘉義好友為他餞行聚會時共筆的一張《送別圖》(1949)畫作中,竟意外發現曾祖父巫禎祥(1888~1952)也在畫中落款。事後筆者查閱相關資料,才知道原來巫禎祥是林玉山就讀嘉義公學校期間的漢文老師,且因為他很早就發現林玉山超群的繪畫能力,因此小學生林玉山還被巫禎祥找去當繪畫課的「助教」。

1933年林玉山以一幅《夕照》作品得到第七回臺展特選,據其自述,此幅《夕照》描繪的場景位於紅毛埤(今嘉義市蘭潭水庫),當時林玉山去拜訪他公學校老師巫禎祥,並決定在現地寫生。原本住在市區的巫禎祥,於1923年購買市郊紅毛埤十餘甲土地,經營數十載,闢建農園與住家,且因週邊丘稜環繞,山勢有如衣襟一般,故將其農園命名為「襟山園林」。從《夕照》畫作可見當時紅毛埤為一谷地,地勢平坦處有大片農田與零星民家,周邊山坡為層層梯田,角落處一建築為老師巫禎祥的住家。林玉山描繪了夕陽時分的山村地景,也成為現已淹沒於水面下紅毛埤舊貌珍貴的歷史見證。

昔日紅毛埤已成蘭潭水庫,我們參照1921年的地圖可知往紅毛埤的主要路徑為從南門外走朝陽街往東,沿今日小雅路即可抵達。地圖中紅毛埤山谷地勢平坦處可見有農田符號標記,面積相當廣闊,如今均已淹沒於水庫底下。曾祖父巫禎祥的「襟山園林」則僅存入口處的門柱,為當時水庫淹沒前從住家門口遷移上來。祖母生前曾描述過她青少年時期在襟山園林的美好歲月,那或許也是在紅毛埤經營多年最後卻毀於水庫建設的曾祖父最後的遺憾。

1933年描繪紅毛埤的《夕照》畫作早已佚失,但林玉山在六十年後的1993年,拿出六十年前的寫生稿,特地畫了一幅同樣以紅毛埤舊貌為主題的《諸羅風情》畫作,並寫下「蘭潭不見當年景,化作滄溟感萬千。」昔日風景或只存在於老畫家的記憶裡,但「重返」故鄉風景與人際之間的深厚情感,或許才是觸動畫家內心,在一甲子歲月後再度起筆的創作感動。

-1024x768.jpg)

牛斗山的蓮池

林玉山1930年完成的作品《蓮池》,於2015年通過文化部審查指定為國寶。這幅畫是林玉山與畫家好友林東令,數次造訪鄰近嘉義市的民雄牛斗山[6]一處大蓮池,守候整夜只為觀察清晨荷花與水池景物進行寫生,最後再以膠彩繪製完成的傑出作品。當年23歲的林玉山,創作能量豐沛,《蓮池》畫作許多獨特的細節,表現出林玉山觀察功力與高超繪畫技巧。《蓮池》完成後參加當年臺展獲得特選,後來賣給嘉義木生藥房張長容先生收藏,多年後再由國美館購買典藏,並榮獲指定國寶之特殊榮譽。

《蓮池》盛名已久,但在嘉義卻鮮少聽聞其取材地的故事,當初林玉山徹夜守候的蓮池還留有多少痕跡呢?耙梳相關資料,或許跟蓮池的脈絡有關,牛斗山蓮藕產業發展歷史悠久,至今依舊是臺灣重要的蓮藕產地[7]。因周圍原為丘陵地,且聚落位於中央位置,也因此戰後改名為「山中村」,但周邊丘陵於1970年代因中山高速公路穿越與路基土方需求而被剷平,已不復見。

試圖尋找《蓮池》蹤影,我們騎車來到牛斗山,舊聚落主要位於高速公路以東的區塊,社區主要信仰中心為廣寧宮,周邊農地多已重劃,蓮藕田間雜其中,社區活動中心旁也有一個蓮池。一直找不到林玉山所觀察蓮池的確切位置,覺得有點懊惱,但就在尋覓林玉山蓮池的過程中,竟意外從新港林國志美術館獲得相關線索。

我們在美術館看到畫家林國志1957年的一幅《蓮花》作品,畫中的蓮花主角,就是在牛斗山大蓮池所摘。館長提供了林國治老師於1980年曾寫下當時進池塘游泳採蓮花的回憶,並指出該蓮池已被填平。美術館的鍾執行長再告知林玉山寫生的蓮池已消失,而舊址約位於糖鐵北港線牛斗山車站附近。於是我們再比對幾張舊地圖,發現在牛斗山車站的東側,也是大約在牛斗山聚落的「港尾」一帶,確曾有過大池塘的紀錄,而林玉山也相當有可能是從嘉義市搭乘糖鐵火車抵達牛斗山。

-1024x517.jpg)

-1024x514.jpg)

來到牛斗山車站現場,因高速公路建設影響當地原有水文,地景也因而有大規模變動。糖鐵自1982年停駛,如今僅存廢線遺跡,車站東側林玉山當年寫生的大池塘已填平不復見。追尋《蓮池》的過程中,數度穿越民雄與新港的鄉間小路,從畫作再對比今日切割破碎的農村景觀,彷彿也召喚我們再回看這些變遷與失落的記憶背後,那有待重新構連的土地關係。

結語:風景作為文本

1920至30年代是臺灣畫家凝視與尋找地方特質的時代,也是林玉山努力探索走出自我風格的一段路程。寫生作為觀看的方式,從嘉義街外、夕照、諸羅風情到蓮池,林玉山與嘉義的關係,有超越風景本身的複雜層次,而包括人間的情懷。從嘉義街外看到林玉山與陳澄波走過街巷的足跡,共同見證嘉義市街的現代化;從紅毛埤的夕照,看到他與公學校老師之間的情誼;描繪蓮池的過程,更不能忘記與他一起徹夜守候荷花綻放的林東令,也是二戰空襲時提供居處讓他全家躲避的好友。 跟隨林玉山的寫生足跡,看見嘉義的地景變遷,也看見復訪的意義。一如林玉山《故園追憶》(1935)所刻畫的嘉義山仔頂農家,是寫生,也是「故鄉」構成的再現。地景的凝視是否可以不只是單向地投射鄉土情懷的愁緒?林玉山又為何在六十年後要重繪記憶中已「不復當年景」的紅毛埤?它召喚的不僅是他個人的記憶與情感,更是要去重構一個新的敘事,一個讓觀者提問與連結的錨點,一個豐富自我認同的歸屬,一個從寫生起步重新再認識的「地方」。

(原文發表於第十一期《回歸線》,2024年12月,嘉義市立美術館發行)

[1] 「林玉山臺灣寫生地圖與足跡—線上互動展」網站,網址:https://linys.ntmofa.gov.tw。

[2] 林宜樟,〈嘉義梅山古厝彩繪作者之謎揭開 竟是國寶畫家林玉山百年前作品〉,2023年6月7日,自由時報。

[3] 1926年林玉山到日本川端畫學校進修,一開始也是受陳澄波影響而選擇西畫組,並同住一間宿舍。此外,兩人除繪畫興趣同好,也有親戚關係。

[4] 陳澄波之後針對《嘉義街外》主題曾多次繪製,目前已知共有四幅畫作留存。

[5] 陳澄波1927年於此地點繪製作品《溫陵媽祖廟》。

[6] 今嘉義縣民雄鄉山中村,鄰近新港鄉三間厝,日治時期堡圖為「牛斗山庄」,在地人亦稱「牛稠山」。

[7] 2021年上映的紀錄片《老鷹之手》就是以本地從事蓮藕產業的農民為主角