1924年,陳澄波辭去嘉義水堀頭公學校1教職,在「三十而立」之年,赴日就讀東京美術學校。進入東京美術學校這座「巨匠的搖籃」兩年後,陳澄波在1926年10月在日本第七回帝展成為第一個以油畫作品入選的台灣藝術家。

關於〈嘉義街外〉的幾個名字

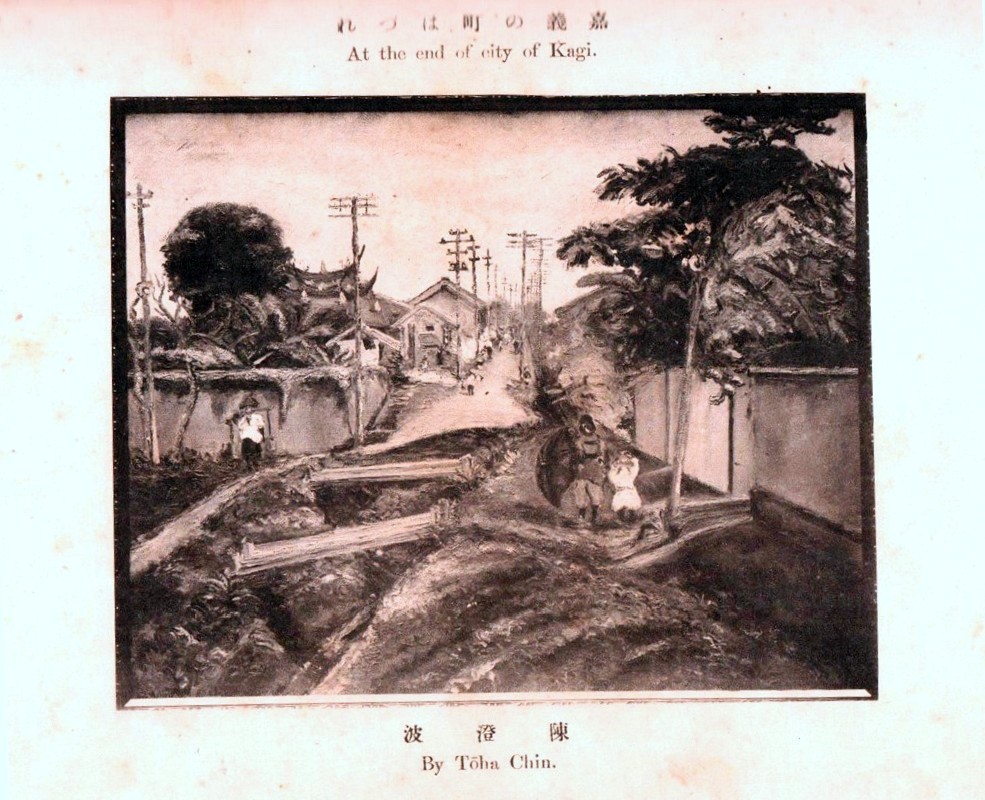

讓陳澄波一舉成名的這幅油畫作品,一般稱為〈嘉義街外〉,可見於當時新聞報導(漢文報導)所使用的名稱,而當時的日文報導則使用〈嘉義の町外れ〉。而在「第七回帝國美術院美術展覽會圖錄」中,作品名稱則標記為〈嘉義の町はづれ〉,並有英文名稱「At the end of city of Kagi.」。

陳澄波的〈嘉義街外〉不僅是以台灣城鎮的地景為主題,作品名稱也首次出現了台灣的地名—「嘉義」(Kagi)。「町」的日文為「まち」,寫法與「街」是一樣的,這幅作品雖名為「嘉義『街』外」,似乎也可以說是「『嘉義街』外」,畢竟嘉義在1930年市制之前的行政區劃都還是「嘉義街」。

筆者一直很好奇〈嘉義街外〉的作品名稱,特別是第一次看到「At the end of city of Kagi.」,深深覺得有雙關意涵,它或許直白的陳述是在城市的「end」,一個末端或外圍邊緣的地點,但似乎也指涉一個「城市的終結」,特別是對於陳澄波這樣一個出生於「前清」1895年的人物,他人生的成長經驗,幾乎就是見證著嘉義在日治時期的巨大改變—那個舊事物飛逝消失,而新事物也不斷出現的獨特時代,城市的新建設(如〈嘉義街外〉的電線桿、道路、水溝施工)透過藝術家的觀看,在「城市的終結」之處或也埋藏著「something」2。

陳澄波的四幅〈嘉義街外〉

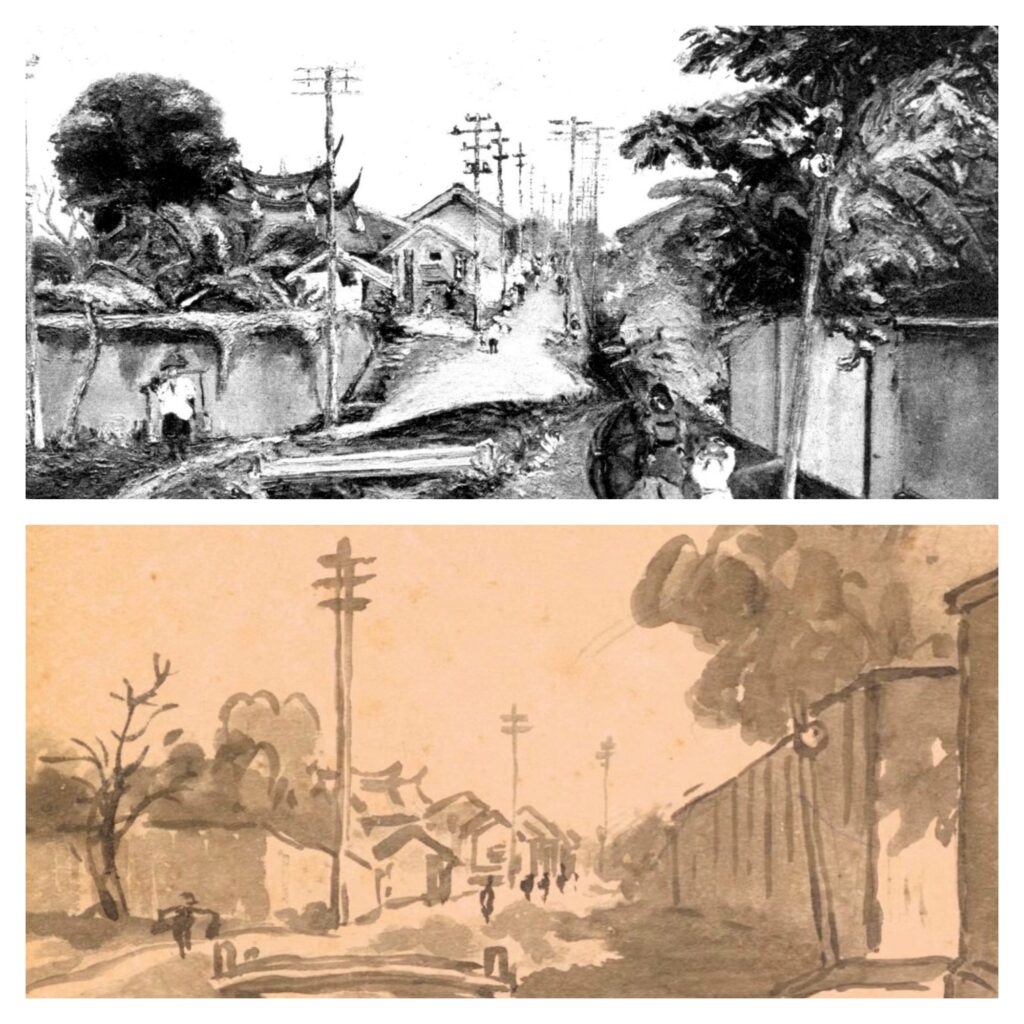

陳澄波的〈嘉義街外〉並非僅有一幅,目前已知自1926年至1928年間,陳澄波共以類似主題畫過四幅,陳澄波文化基金會也以創作時間序做過詳細的整理。其中第一幅〈嘉義街外〉(一)就是1926年帝展入選作品,尺寸最大(40號)。考查這幅作品的脈絡,居然還是陳澄波與十九歲的林玉山相約一起在該地點(今國華街)寫生,之後陳澄波回到日本將寫生繪製為油畫作品,而林玉山則留下水墨速寫作品,有意思的是,兩人構圖幾乎是一模一樣。

1926年入選帝展的〈嘉義街外〉後來由嘉義地方人士購藏轉贈給嘉義公會堂展示,多年後卻不知所蹤,目前仍為佚失狀態。幾年前筆者剛好在某張日本時代老照片看到它還掛在牆上的樣子,後來陳澄波基金會寫了專文紀錄,也是為這幅畫留下一個見證。

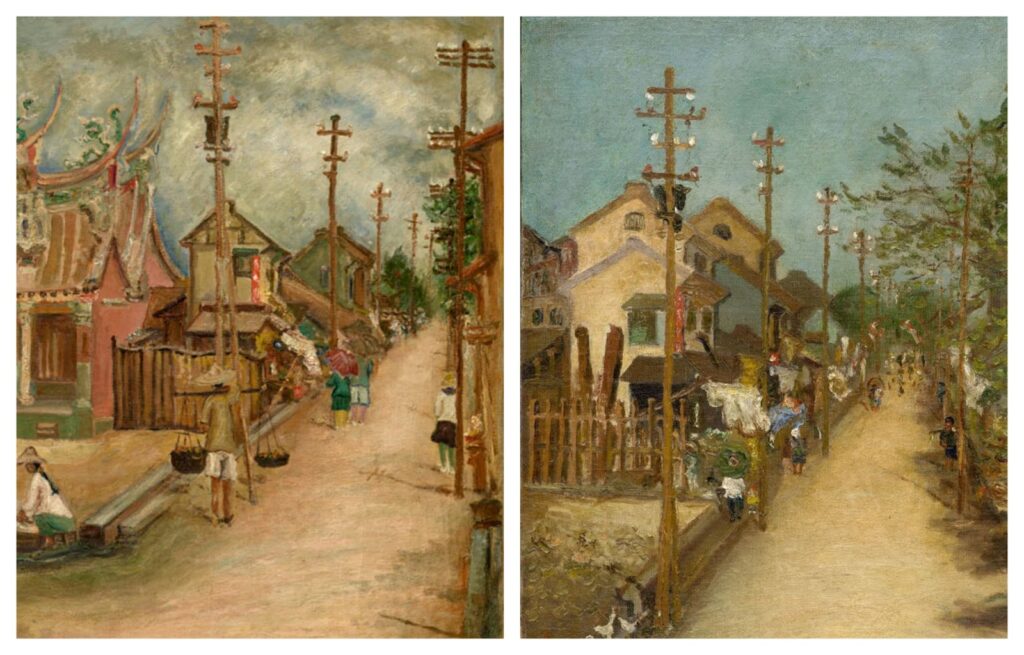

第二幅〈嘉義街外〉(二)為1927年繪製,表現風格與第一幅有明顯差別,但地點非常明顯,就是在延平街與國華街轉角處,也就是溫陵媽廟旁,可與陳澄波另一幅同樣是1927年繪製的〈溫陵媽祖廟〉作品相互參照。畫面中有國華街的街屋,或許還畫出陳澄波位於西門町的老家(國華街與蘭井街交叉路口,今「台灣人蕃薯」)。

第三幅〈嘉義街外〉(三)與第四幅〈嘉義街外〉(四)分別是1927與1928年完成,場景、風格與構圖都類似,但明顯寫生距離有再拉遠一些,更接近從垂楊路方向回望國華街的視角。陳澄波數度重訪〈嘉義街外〉寫生,在他的創作史並不常見,箇中意義值得進一步探究。

地圖裡的〈嘉義街外〉

實際走訪〈嘉義街外〉的寫生地點,目前有複製畫的戶外展示架設置於國華街與垂楊路交叉路口的人行道旁。比對陳澄波畫中安排的空間元素,有電線桿、施工中的道路與溝渠,遠處街屋、畫面左上方有燕尾的廟宇屋頂以及兩側的樹木、圍牆。將近一百年前出現在畫面中的這些景物,如今幾乎皆已不存或被更新(如電線桿、圍牆),僅存線索並不多。

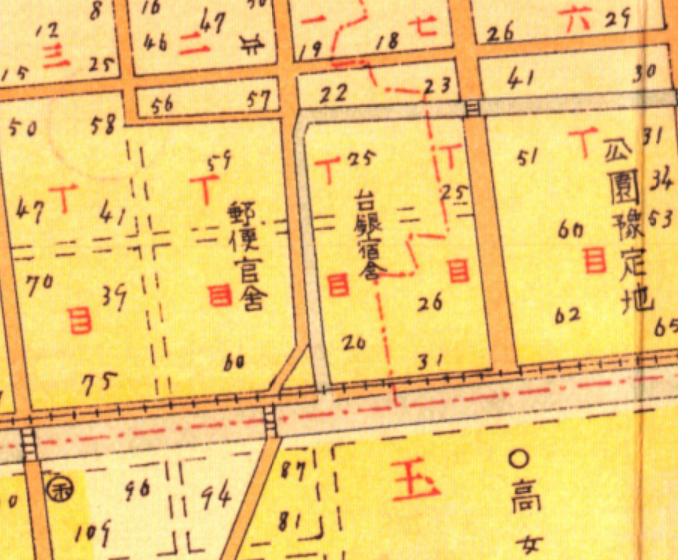

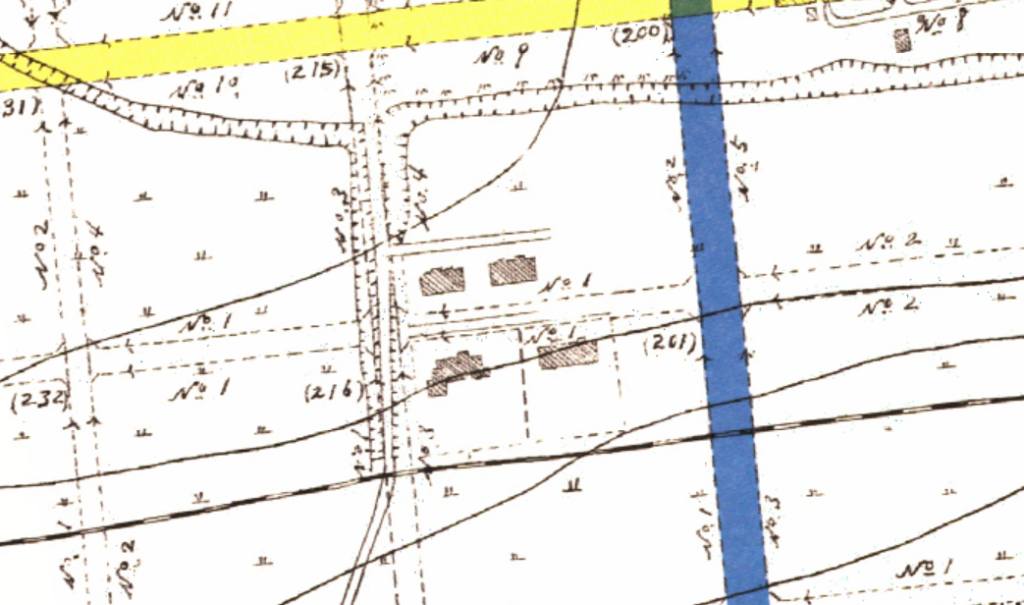

我們從國華街往北走,再比對廟宇(溫陵媽廟)的相對位置,會發現若從垂楊路位置應無法看見溫陵媽廟的屋頂。取較接近1926年的舊地圖,我們從1931年的「嘉義市街實測圖」可發現道路西側有「郵便官舍」,東側有「台銀官舍」(畫中有這兩處宿舍區的圍牆),且陳澄波所繪製的溝渠位置亦有標示,但似已相當接近民族路,且民族路與國華街口有標示一廟宇符號(但較可能是地圖標示有誤)。

再檢視更早一點「嘉義市街圖」(1913),圖中可指認台銀官舍的建築物位置,溝渠位置也相當清楚,因此可推論當時陳澄波與林玉山的寫生地點,極可能是在康樂街與國華街交叉路口附近。

另一個值得探索的點是「城市的水文」,陳澄波在〈嘉義街外〉所描繪的這條「溝渠」,其實是清代嘉義城西南側城外護城河的排水之一,根據地名辭書所載,這條排水溝渠稱為「外河溝」。

嘉義街外:變遷時代的觀看與凝視

陳澄波的〈嘉義街外〉,可見消點透視的畫面中央是道路施工的場景,筆直的電線桿、蓬勃伸展的植物姿態,大面積的宿舍圍牆、無法不去注意的廟宇燕尾,這些對比感強烈的元素,所呈現的似乎並不是一種傳統視角所觀看的「風景」,反倒更像是在記錄一個時代的特質—一個變遷中的嘉義街。從城市的邊緣之處,是一個時代的終結、也是一個時代的開展,那種置身其中的強烈感受,正是陳澄波的藝術熱情才能敏銳捕捉到的「Kagistyle」。

■ 延伸閱讀:從街外到市內:1920年代嘉義街的空間革命與文化啟蒙