開始之前:歷史的再思考與提醒

Keith Jenkins在其《歷史的再思考》一書中對於「歷史是什麼?」提供幾個相當重要的觀點,有助於當代在使用、利用歷史的我們,不斷提醒自己對歷史的戒慎,以及必要的反省。

Jenkins幾乎是開宗明義的說:「歷史論述過去,但不等於過去」。歷史是對過去的書寫(歷史編纂),但必須注意歷史與過去所發生的事實之間存在著差異,雖然我們常說歷史就是在講述過去的事情。他提醒我們,與其問「歷史是什麼?」或許更該問「歷史是為了誰?」讓我們更能夠體會歷史為何總是充滿爭議。

用《歷史的再思考》來開頭,是因為當討論族群的議題—特別是「過去的族群」(畢竟諸羅山社已經消失)—「歷史」的引用,似乎經常就是問題本身。因此對於歷史議題的探討,先有個「歷史是為了誰?」的觀點建立是必要的(打強心針兼預防針的概念):我們並不必然認識「過去」的全部(很多時候我們只是瞎子摸到了自己以為的那隻大象),也必須提醒自己「是誰」建構或書寫了給誰看的「歷史」。

「洪雅族」是一場烏龍?

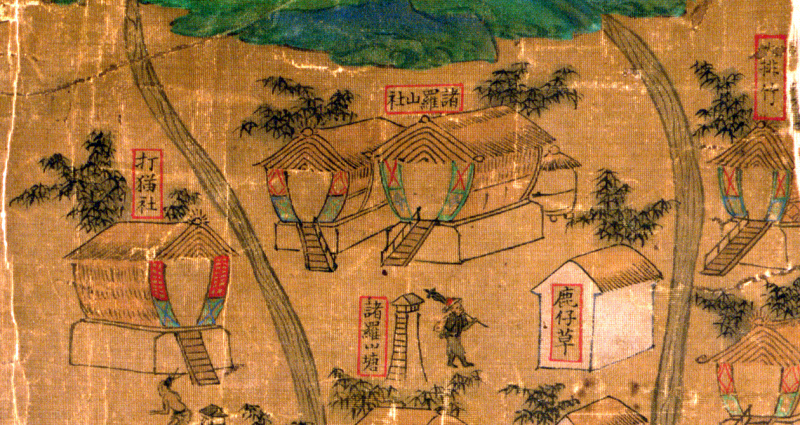

如大眾所知,嘉義的舊名為「諸羅」,而諸羅一詞來自原本生活在此地的平埔族群—「諸羅山社」,而本文就是要繼續追問,「諸羅山社」是哪一個族群?早期剛接觸此領域,常聽到的就是諸羅山社是「洪雅族」1,在中研院民族所的數位典藏網站的「平埔文化專題」對於平埔族群的分類,也列出「洪雅族」,甚至,嘉義市還有一間書店名稱就是標榜此平埔族群之名(但經營方向與平埔族群議題無顯著關係)。

近年來,筆者幾次在不同資訊來源發現「洪雅族」一詞的真實性備受質疑,葉高華老師在歷史學柑仔店網站所發表的《「大家都是平埔族後裔」的神話與現實》一文中,以十七至十九世紀臺灣的平埔族群人口資料進行個別族群介紹時,他直接使用「羅亞(Lloa)」而不使用「洪雅(Hoanya)」,並指出:

伊能嘉矩的分類中有個「洪雅族」,其實是一場烏龍。他曾問這些人如何自稱,報導人以臺語回答「番仔」,於是伊能嘉矩記下「Hoanga」。由於伊能嘉矩手寫的g和y很像,後人看成「Hoanya」,於是誕生了「洪雅族」。

葉高華老師此部分論述的引註,就是中研院臺灣史研究所研究員翁佳音老師所發表的〈「Hoanya」族名辯證及其周遭族群〉2這篇論文,翁老師於此文中直指「臺灣歷史上並不存在所謂的洪雅族」,並認為這是一個「被筆誤的歷史問題民族」,「洪雅族」是自日治時期以來長期的誤解所造成,而且演變至今竟然變成一種普遍的說法。究竟,「洪雅族」是否真的存在?而「洪雅族」的分類名稱又是從何而來?接下來筆者就以翁老師論文中的歷史考證與論點為基礎,加以概述與延伸。

「洪雅族」是伊能嘉矩提出的嗎?

首先,臺灣平埔族群分類的雛形,是來自伊能嘉矩(1867~1925)的調查成果,他1899年發表的《臺灣西部平原平埔族固有分布區域》地圖,以調查時各該族群的「自稱」為原則,將臺灣的平埔族群分為十一族,但當中並沒有所謂「洪雅族」,而在嘉義地區的分類名稱為「羅亞族」(ロッア,Lloa)。作為歷史上首次正式的臺灣平埔族群研究成果發表,伊能嘉矩的分類方式影響深遠,但他的研究生涯未曾發表過「洪雅族」此一名稱。

1930年,另一位人類學者移川子之藏,於《日本地理大系:臺灣篇3》一書介紹〈臺灣的人種及語言〉(此篇為移川子之藏與小川尚義共同著作)有關「熟蕃」(平埔族群)的章節中,修改了伊能嘉矩的分類方式,並將南投、諸羅(嘉義)、斗六、打猫、他里霧等區域的平埔族群劃為「ポアイ二ヤ族」(洪雅族,Hoanya),這是第一次有「洪雅族」的分類出現,不過這種分類方式較可能是移川子之藏自己的看法,而不是來自伊能嘉矩,但「洪雅族」一說也就自此開始,因此或許我們該說移川子之藏才是該為「洪雅族」一說負責的人?而他的分類依據又是什麼呢?仍有待進一步考證。

根據翁老師的研究,前面提到的與移川子之藏共同提出洪雅族分類的小川尚義,在日治末期也再曾次提出「洪雅族」的分類,後續並有其它日本研究者(馬淵東一)指稱小川尚義是依據伊能嘉矩的(手稿)紀錄,而訂出「洪雅族」一說。但小川尚義的「依據」(即伊能嘉矩資料)出處至今不明,且經查證伊能嘉矩所留下手稿、資料,都沒有「洪雅族」的說法。

因此,翁佳音老師推論,假設小川確實曾看到伊能嘉矩記錄中的「Hoanya」一詞,其實他看到的可能是「Hoanga」,也就是臺灣話發音的「番仔(Hoan-á)」,且伊能嘉矩手寫的「g」與「y」有點像,可能被小川誤解、誤抄;另一個推論是伊能嘉矩當時拜訪雲嘉地區的平埔社群據點,在清代多稱為「番仔庄(Hoan-á-chng)」,若剛好小川看到的是這些手寫記錄,也可能導致他誤解為「Hoanya族」的標記?並且這些推論的前提仍必須是有伊能嘉矩的手稿為依據。綜上,經過相關考證,小川尚義的「Hoanya族」推論被聲稱是來自伊能嘉矩,但又缺乏直接證據證明有平埔族群以「Hoanya族」自稱,且小川亦無其它田野調查資料可佐證,因此「Hoanya族」可信度才會令人質疑。

如果如同前述論證,伊能嘉矩沒有說過,歷史上也不曾存在所謂「Hoanya族」,那麼堅持要繼續使用這個不存在的族群分類、使用「洪雅族」一詞,都應該要提出更進一步的依據以說服大眾,否則堅持「以訛傳訛」,那「洪雅族」之說將不止是烏龍事件了。

族群認同:誰的「洪雅族」?

從前述對「洪雅族」的相關探究,可知伊能嘉矩並沒有正式提出過「洪雅族」(Hoanya)的說法,而移川子之藏與小川尚義雖曾提出「洪雅族」,但出處不明,無法得知提出如此命名的依據為何,仍有待考證。而平埔族群的自稱,確實有可能發生語言或記錄上的誤會,唯一確定的,是諸羅(嘉義)、斗六、打猫、他里霧的平埔社群之間有共同語言關係,但至於他們是否自認為同一個族群,則已無法確認。

再查閱伊能嘉矩1909年出版的《臺灣地名辭書》4對於「諸羅」地名的說明中,伊能嘉矩指出諸羅為嘉義舊名,也是「平埔番族Loa部族Tsurosen社所在」。由此亦可見,從早期平埔族群調查到地名解說,對於嘉義的「諸羅山社」,伊能嘉矩都是以羅亞族界定,而非以洪雅族分類。

最後,歷史文獻的考證,如本文開頭所說,無法就等同於「過去」的再現,聽錯、誤解、誤讀、誤傳經常都在發生,持續的挖掘、修正與反省,是歷史研究者面對過去的必要修煉。翁佳音老師也提醒:「臺灣原住民歷史研究上的族群分類,只是為了方便,如同統治者為了方便治理而分類,與族群自身的認同,應該沒有必然的關係。5」伊能嘉矩的原住民族群分類有其殖民統治者的需求,是從「他者」角度進行的分類與詮釋,不必然就等於原住民族群唯一的自我認識。

從研究的角度,可以發現族群之間的關係,不必然是僵化的鐵板一塊,也包括遷徙、對話與各種互動。透過族群名稱的探索,發現很多的「自己以為」,但至少它讓我們發現,對於臺灣土地上的族群認識,自己還是那麼淺薄,還有那麼多可以再去尋找與發現的未知謎題。

■ 延伸閱讀:【老番講古】台灣地名野生思考:紅毛井與諸羅山(翁佳音)